3年選択体育 ゴールボールに挑戦!

長高は「群馬県オリンピック・パラリンピック教育推進事業」の教育推進校として様々な取り組みをしていますが、今回は体育の授業にて、パラリンピック種目の「ゴールボール」を実践しました。

ゴールボールを体験することで、障がい者スポーツの価値や共生社会への理解を深めることが狙いです。

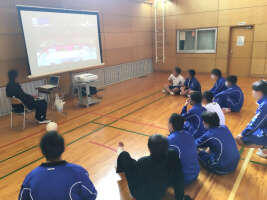

はじめに、ビデオを用いて、競技とルールの説明です。

ゴールボールはパラリンピック特有の競技で、視覚障がいのある選手がプレーします。鈴の入ったバスケットボール大のボールを互いにゴールをめがけて投げ合い、得点を競うチームスポーツです。コート上の選手は攻守それぞれ3人。選手は、「アイシェード」と呼ばれる目隠しを装着し、全盲状態でプレーします。

投げる選手も、守る選手もボールの鈴と、選手の動きの音だけが頼りです。

長高ではゴールの代わりにコーン、鈴入りボールの代わりに、体育科職員お手製の鈴付けボール(自作)を準備して行いました。

←ビデオでの日本代表の試合風景

音だけが頼りなのに、素早い選手の動きに長高生は唖然。長高生、はたしてできるのか??

ディフェンスについて担当の先生が説明しています。

「体を張って、ゴールに転ってくるボールを素早く阻止するのだ!」

←恥じらいを捨て、捨て身のディフェンスを説明してます。

先生:とにかく、音に素早く反応すること。

生徒:ふ~ん (ちょっとなめてる感あり)

まずは、アイシェードをせず、バスケットボールでディフェンスの型を確認します。

体を棒のように伸ばし、ボールをカットします。

←真横に万歳ポーズです。実際にはボールは弾むので、高さの警戒も必要ですが。

アイシェードを装着すると、顔に当たるのではないかという不安が、生徒の心をよぎります。

いよいよアイシェードを装着し、全盲の状態になります

←剣道のように、気合いを入れます。

普段は寝るとき以外に両目はつぶりませんから、アイシェードをつけた途端に別世界に突入です。不安がよぎります。

はじめは、バスケットボールを使った音慣れです。転がる音が小さいので、キャッチは難しいですが、形は様になってますね。

←生徒曰く、音がわかんね~

まだ耳が慣れていないようです。

生徒は、オットセイのようだと言ってます(笑)。

なかなか、カワイイもんです。

いよいよ実践となります。ゴールと見立てたコーンの間を、ディフェンス3人でガードします。転がす白いボールはお手製の鈴付きボールです。

←投げ方にもルールがあり、決められたエリアでバウンドをして音を鳴らさなければなりません。

音が事前に鳴るといっても、ボールはかなり速いので瞬時に反応しないとディフェンスは間に合いません。

鈴の音に耳をすまし、即座に反応していきます。

だんだん熱が入り、大人げない勢いのあるボールを転がしていきます。

生徒はガチ一直線。

1-2のディフェンス陣形をとったチームですね

←これは、ディフェンスOK

←惜しい、失敗ですね

二人とも音に反応していますね

最後は、本格的に攻め側もアイシェードを装着します。

←ここまでくると、生徒はガチです。投げる方も角度をつけるなど技を使ってきます。

どこに投げているのか、攻め側もあやふやです。

瞬く間に授業の終わりが近づきました。

最後に反省会です。

←生徒の感想として

・音だけを頼りにするのが本当に難しかった。

・自分がどこにいるかを把握するのが大変だった

・事前のビデオをみて、なめてかかったら、やられました。等

動く音を聞き分ける難しさ、向かってくるボールを捉えることの難しさ、そしてなにより、視覚を奪われることの不安感。

本格的な競技では、攻守の駆け引きも加わり、改めて競技性の高さを実感したようです。

最後に、生徒の感想として、「とっても楽しかった」の言葉が印象に残りました。

パラリンピックの理解が深められたようです。そして、共生社会についても認識を新たにしたことでしょう。

パラリンピックの競技にも関心を持って観戦して欲しいですね。

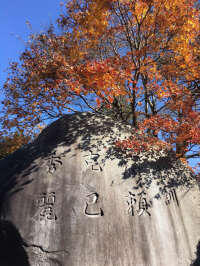

初冬の長野原を紹介します。

本日は11月30日。この秋(冬?)一番の冷え込みのようです。

←学校隣の畑の霜が朝日で光って美しい。

↓坂道を上ってくる長高生

新型コロナが収まらないまま、12月に突入します。明日から長高は期末試験。活躍を期待してます。

そして、中学生はいよいよ受験期に入ります。平穏なまま来年を迎えることを祈ってやみません。頑張れ中3生!

↑正門 校訓碑は右

↑正門 校訓碑は右