|

カテゴリ:日々の学校生活

長野原町役場職員(本校OG)・阿部様をお招きして、1学年「地域産業学習」を実施しました!!

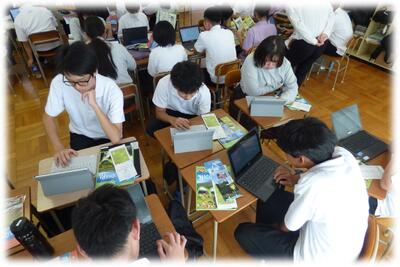

9/5(金)6限に長野原町役場未来ビジョン推進課観光商工係の阿部様をお招きして、「地域産業学習」事前学習①を実施しました。

9/19(金)、1日かけて町内の産業を見学・体験する「地域産業学習」を行います。

その事前学習として、阿部様から生徒は長野原町の特徴からそれぞれの産業を学び、町内にどのような産業があるか、調査しました。

生徒は配布された町のガイドブックやデジタルマップを活用して、施設や名所などを調査し、スライドにまとめ、次回の事前学習②で産業の特徴を発表します。

本校は今後も地域の皆様の支援を受けながら、教育活動を推進していきます。

ご理解とご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

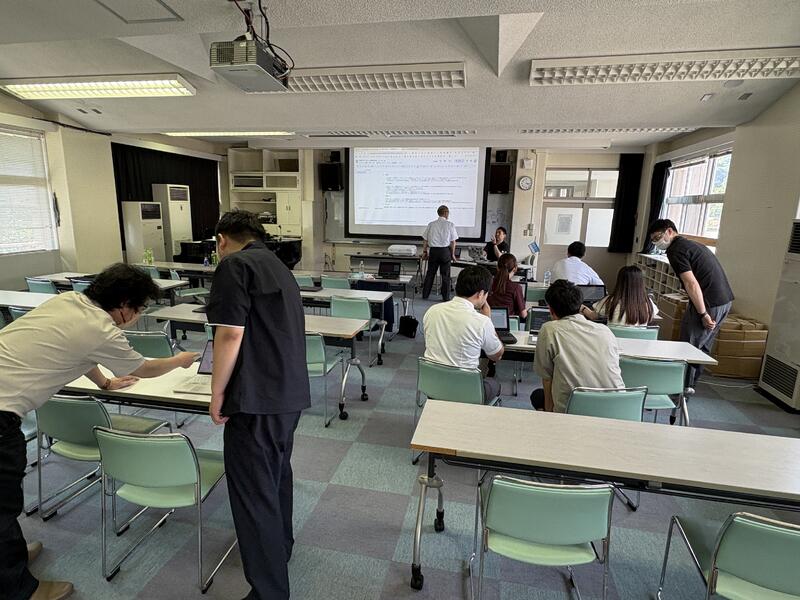

教職員対象ICT研修を実施しました 〜生成AI活用と主体的な学びの実現に向けて〜

2025年7月25日(金)、教職員対象のICT研修を実施しました。

今回の研修テーマは、「生徒が自分の学び方を学び、自分から身につける授業について」です。

生成AIや学習評価の最新動向を踏まえ、より質の高い授業づくりと学びの環境整備を目的に、多くの教職員が参加しました。

■ 専門性の高い3名の講師を招聘

当日は、以下の3名の講師をお招きし、それぞれの専門分野を生かした実践的なご講演・ご指導をいただきました。

辻 史朗 先生(スクールエージェント株式会社 GIGAスクールアクセラレーター)

関東第一高等学校・理科非常勤講師/Googleエンパワメントコーチ/Google for Education Champion

小松崎 亮 先生(かすみがうら市立霞ヶ浦中学校 教諭)

茨城大学内地留学生・英語教育の専門家

内藤 亮生 先生(船橋市立飯山満中学校 教務主任)

理科教育および評価改革の実践者

■ 研修内容の概要

研修は午前・午後の部に分かれ、以下の内容で行われました。

◯ 第1部:学びを変革する授業評価(9:00〜10:00)

教育改革における「主体的に学習に取り組む態度」や、観点別評価の在り方について、実例を交えながら学びました。

◯ 第2部:生成AI活用による教育アップデート(10:15〜12:30)

Gemini、Google AI Studio、NotebookLMなど、最新の生成AIツールの基本的な使い方を学び、実際に授業デザインに取り入れるワークにも挑戦しました。

◯ 第3部:評価実践と個別対応(13:30〜15:00)

本校のニーズに合わせた「主体的に学習に取り組む態度」評価に関する研修。現場の実情に即した具体的な工夫や方法を共有しました。

◯ よろず相談会(15:10〜16:00)

実務上の困りごとや疑問を講師の先生方に個別に相談できる場として、大変好評を博しました。

■ 今後に向けて

今回の研修は、「生徒主体の学び」の実現に向けた大きな一歩となりました。参加した教職員からは、「生成AIの活用イメージがつかめた」、「ICTを通して、生徒の学びをどう深めるか考えるよい機会になった」といった前向きな声が多く寄せられました。

今後も本校では、生徒の主体的な学びを支える授業づくりを進めてまいります。

やんば泥流ミュージアムの「ドキ土器*ウィーク」に参加してきました!

3学年日本史選択者がやんば泥流ミュージアムの「土器ドキ*ウィーク」に参加してきました!

このやんば泥流ミュージアムでは江戸時代に起こった天明の大噴火で起こったことや地域の被害を中心に展示を行っています。それとともに八ッ場ダム建設時等で周辺地域から出土した土器なども展示してあり、学芸員さんたちが丁寧に説明してくれることもあり、私も私的に利用させていただくような素晴らしい施設となっています。

今回は天明の大噴火についてではなく、「我々が暮らしている長野原地域の過去と触れ合おう」というテーマで土器や石器を中心に解説していただきました。

「土器ドキ*ウィーク」というイベントも開催されていたため、縄文土器に実際に触れることもできました。実際に触ってみた生徒からは「意外と軽かった」という感想が出てきました。大きいものと小さいものや焦げ目のような黒い斑点があるなど近くで見ないとわからないような点まで生徒は文字通り覗いて観察していました。

その他にも土器をデッサンしたり、土器のパズルを解いてみたりと生徒たちも真剣なまなざしで活動に取り組んでいました。今回は地域の歴史(古いものだと4000年以上のものも…!)に実際に触れて感じてきました。今後もこうした経験に根付いた活動を展開していきたいと思います!

宮下

公共「貿易ゲーム」

1年生公共の授業で「貿易ゲーム」を行いました。

このゲームを簡単に説明すると班ごとに丸や三角、四角、星の形を作ってそれをコインと交換して、最終的にコインの数で1番を目指すというものです。

このゲームの面白いところは「班ごとに道具、人数、資源に差がある」ということなんです!ある班では紙も型もハサミも人数もすべてがそろっている一方で、5人も班員がいるのに紙とハサミ1本しかないという班もあります。そんな中生徒たちは楽しみながら活動を行うことができました。

このゲームは意図的に差をつけていますが、これは国際社会も同じなのです。人数、技術、資源に差があり、劣っている国が発展途上国として非常に苦しい生活を送っています。さらにこのゲームでは差がつくゆえに、劣っている国と優れた国の考え方の違いが可視化されます。例を挙げると資源が豊かな班はコイン数最下位の班が勝てなかったのは「努力の問題」とし、資源が劣っていた側の国は「豊かな班がサポートしなかったから」だとしていました。

私たちが日本で暮らしていると豊かすぎて見えなくなってしまったものが、このゲームでは生徒たちにも見えていたのでしょう。座学のほうも生徒は主体的に取り組んでくれました。こんな風に実感をもって学べる授業をしていきたいものです。

ゴブレットブラザーズで頭脳対決!~楽しく学べる戦略ゲーム~

1学年の朝のSHRにて、ゴブレットブラザーズを行いました。〇×ゲームに似た要素を持ちながら、より戦略的なプレイが楽しめるボードゲームです。プレイヤーは相手の動きを観察しながら、自分のコマを上手く配置したり、相手のコマを覆い隠したりしながら勝利を目指します。自分のコマを3つ縦・横・斜めのいずれかに揃えたら勝ちです。楽しく遊びながら学べるボードゲームとして、次のような目的のために行いました。

① 思考力の強化

相手の動きを予測し、残りの持ちコマの最善手を考える力が養われます。

先を読む練習を通じて、論理的な思考力を楽しみながら鍛えることができました。

② 記憶力の活用

覆われたコマの位置やサイズを覚えておく必要があるため、集中力と記憶力が試されます。

③ コミュニケーションの促進

クラスメートと対戦する中で、ゲームを通じて自然とコミュニケーションが生まれていました。

長野原高校のマスコット

「ヤマすけ」です。

よろしく(*^▽^*)

| 長野原高校へのアクセス |