|

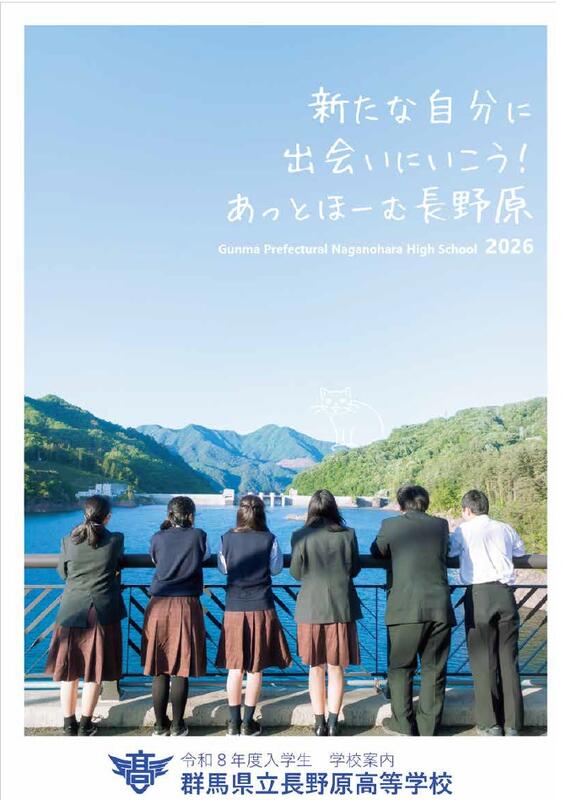

長野原365

1学年「地域産業学習」を実施しました!

9月19日(金)1学年の生徒・教員は、4つのコースに分かれ長野原町と東吾妻町の産業について体験学習をしました!

<目的>

・地域の産業を理解する

・地域資源を活用した産業を知る

・地域社会の発展に寄与する

<コース内容>

A:岩島駅→道の駅あがつま峡→吾妻峡周辺地域振興センター→アガッタン→八ッ場ダム→道の駅八ッ場ふるさと館→不動の滝→川原湯不動堂→NOA→川原湯温泉駅

B:川原湯温泉駅→NOA→川原湯不動堂→不動の滝→道の駅八ッ場ふるさと館→八ッ場ダム→アガッタン→吾妻峡周辺地域振興センター→道の駅あがつま峡→岩島駅

C:長野原草津口駅→長野原諏訪神社→雲林寺→旧白木屋旅館→油屋書店→琴橋→浅間酒造観光センター→湖の駅丸岩:にゃがてん号→DtsCreation本社→長野原草津口駅

D:長野原草津口駅→長野原さくら公園→湖の駅丸岩:にゃがてん号→DtsCreation本社→長野原諏訪神社→琴橋→浅間酒造観光センター→旧白木屋旅館→油屋書店→長野原草津口駅

地域の皆様にご協力・ご支援いただき、誠にありがとうございます。

今回の学習で、地域の産業とともに歴史や魅力を知ることができました!

今後とも本校の教育活動にご協力・ご支援をよろしくお願いいたします。

長野原町役場職員(本校OG)・阿部様をお招きして、1学年「地域産業学習」を実施しました!!

9/5(金)6限に長野原町役場未来ビジョン推進課観光商工係の阿部様をお招きして、「地域産業学習」事前学習①を実施しました。

9/19(金)、1日かけて町内の産業を見学・体験する「地域産業学習」を行います。

その事前学習として、阿部様から生徒は長野原町の特徴からそれぞれの産業を学び、町内にどのような産業があるか、調査しました。

生徒は配布された町のガイドブックやデジタルマップを活用して、施設や名所などを調査し、スライドにまとめ、次回の事前学習②で産業の特徴を発表します。

本校は今後も地域の皆様の支援を受けながら、教育活動を推進していきます。

ご理解とご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

群馬県高等学校夏季ソフトテニス大会に参加しました!

8/30(土)前橋総合運動公園にて、群馬県高体連の主催する夏季ソフトテニス大会に参加しました。

ソフトテニス部は現在部員一名なので、シングルスの部に出場しました。

試合結果は、惜しくも第一試合敗退でしたが、公式大会初試合を全力で戦い抜くことができました。

バレーボール部 審判講習会参加

8月4日(金)に渋川女子高等学校にて審判講習会が行われました。

選手2年生6名、1年生1名、マネージャー2年生1名が参加しました。

スコアシートの書き方やラインジャッジの行い方等を講義していただきました。苦戦する場面もありましたが、教え合いながら審判についての知識を深めることができました。

また、練習ゲームでは1セットのみで様々な高校と対戦しましたが、新体制となって初めて1勝することができました。

公式戦での勝利を目標に引き続き頑張っていきたいと思いますので、今後ともご支援のほどよろしくお願いいたします。

長野原町 町民ソフトテニス大会に参加しました!

8/3 日曜日に、長野原町総合運動場テニスコートにて行われたソフトテニス大会に、ソフトテニス部として参加させていただきました。

現在長野原高校のソフトテニス部は1名で活動しており、なかなかダブルスで試合をする機会がありませんが、この日は一般参加の方と組んで久しぶりのダブルスを行うことができました。

厳しい日差しの照りつける中でしたが、全力でプレーすることができ、充実した時間になりました。

長野原高校のマスコット

「ヤマすけ」です。

よろしく(*^▽^*)

| 長野原高校へのアクセス |